【文/张琦、侯旭东】

一、引言:景帝阳岭外藏坑的老鼠

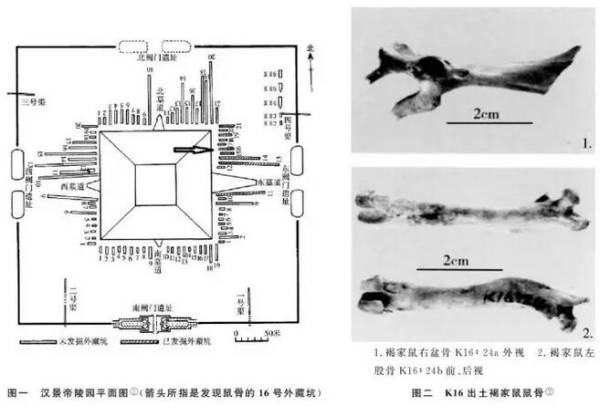

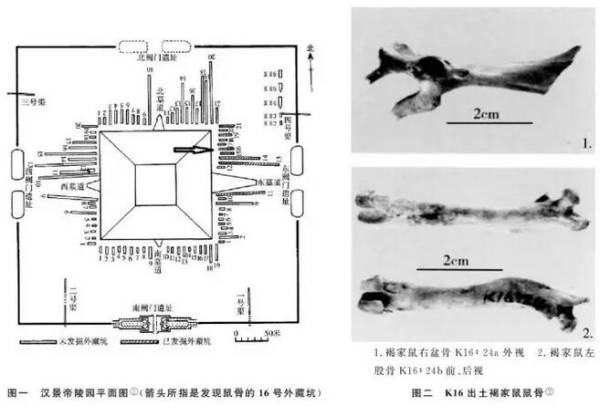

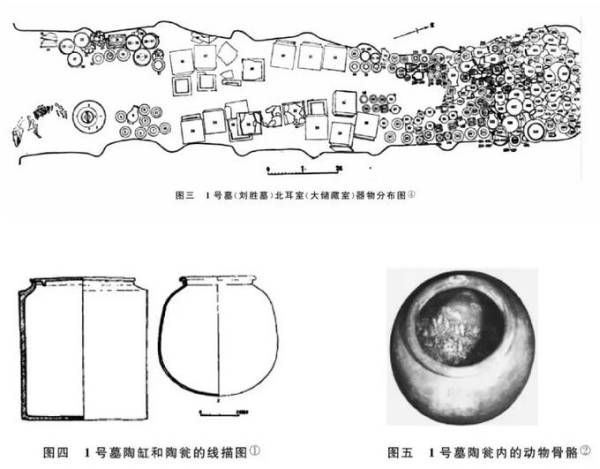

“当年宫殿阿房盛,此地丘汉室多。”今天陕西西安渭水北岸,曾被称作五陵原的地方坐落着九座西汉帝陵,最东端的阳陵是西汉第四位皇帝——汉景帝刘启及其配偶王皇后的合葬陵园。1998年起,陕西省考古研究院阳陵考古队钻探了帝陵陵园封土周围的86座外藏坑,并对东侧的11—21号坑(K11—21)进行了试掘,出土了大量陶俑、陶塑动物、生活器具、木车马、粮食遗迹以及动物骨骼等陪葬品。引人注目的是K13、K14和K16所出的动物骨骼,不仅包括一般的家畜和野生动物,还有来自海洋的多种生物,研究者推断这些或是渭河本地出产,或来自进贡贸易。加之此处的陪葬坑出土有“大官丞印”“太官令印”“大官之印”等封泥,象征少府下属掌管膳食的“大官”,进而认定这批动物骨骼是作为皇帝膳食而放置的——专门分析动物骨骼的胡松海、杨武站指出:

结合这三个坑的其他出土物,我们认为这此动物骨骼(除后期侵入的褐家鼠外)应是放置在外藏坑中的肉食,是皇帝膳食结构的重要组成部分。

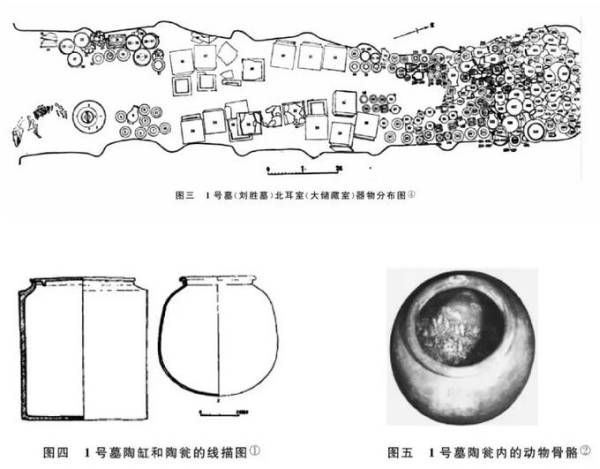

有趣的是,出土物中有两块骨头经鉴定属于“褐家鼠”,作者认为这是后期侵入遗址的褐家鼠死后的遗骨,其文云:

外藏坑中动物群的成员和意义:……3.穴居动物:褐家鼠。可能在遗址废弃后进入原遗址所在地。

看到这样的分析,即使是专业研究者,也很难怀疑该文的判断。今天不登大雅餐桌的老鼠,两千年前也应该不会摆上汉景帝的食案,更不会有意放入陵园的陪葬坑中。“乱入”当是在外藏坑封闭后有老鼠打洞侵入造成的,但这真的是板上钉钉的事实吗?

二、老鼠由何而来?

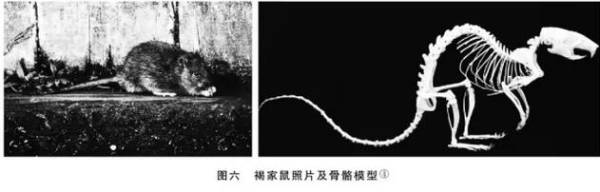

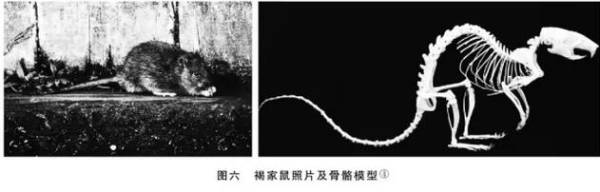

无独有偶,1968年在河北满城分别发掘了景帝之子中山靖王刘胜及其妻窦绾之墓,两墓耳室出土的陪葬陶器中都发现了大量鼠骨。经研究者鉴定:1号墓(刘胜)出土的陶瓮(编号1:3502)中有岩松鼠、社鼠、黄鼬的全身骨骼,其中岩松鼠130多只,黄鼬4只。2号墓(窦绾)出土的陶壶(编号2:2024)中见有社鼠、褐家鼠、大仓鼠等三种鼠类的全身骨骼,估计共有百只左右;陶罐(编号2:2205)中见有社鼠、褐家鼠两种鼠类的全身骨骼,估计有百只左右。

据上述鉴定,两墓均发现了与景帝阳陵相同的褐家鼠鼠骨。动物学研究指出,褐家鼠(Rattusnorvegicus),别名大家鼠、灰家鼠、沟鼠等,是分布极广也是最为常见的鼠类之一,无论在城市建筑物中还是其他各种自然环境中均见栖居,其食性较杂,盗取粮食及各种食物,并毁坏农田与家具,洞穴一般掘在易于觅食和饮水的地方。

作为穴居生物,褐家鼠等鼠类有到处打洞的习惯,但满城汉墓所出土的多种老鼠明显是作为墓主人的“食材”,被有意集中处理后放置在陶器中的,绝不可能是下葬后进入陶器的。换言之,老鼠亦当是刘胜及其妻子生前经常食用之物,所以死后才会用来陪葬。

据此,景帝阳陵所出土的鼠骨便不能排除是作为景帝生前的食物而有意放入外藏坑这一可能,若假设成立,则未必是后期侵入者的遗骨。

众多研究表明,秦汉时期的关中地区多植被池沼,适合多种野生动物栖居,分布广泛、生存力强的褐家鼠自然列于其中。那么,此地的褐家鼠能否打洞进入到深埋地下且被严密保护的帝陵?现有动物学调查资料指出:

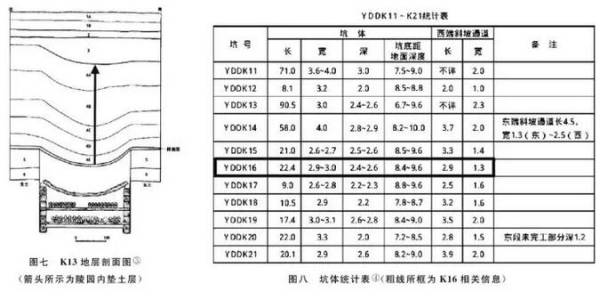

褐家鼠洞穴较为复杂,洞道不但深而且分叉多。我们在枞阳县长沙乡挖掘11窝褐家鼠鼠洞,平均洞深1—1.5米,个别洞道深达2米,洞口平均直径5—6厘米,每一个洞系有3—4个洞口,后洞口极其隐蔽,多数在草丛中或水平面以下,我们在挖洞时曾见过从水中潜逃的褐家鼠。

褐家鼠洞穴构造比较复杂,凡是可以隐蔽的墙缝、空隙、杂物堆均可筑巢。一般洞有出口2—3个,洞道长50~120cm,深100~150cm。

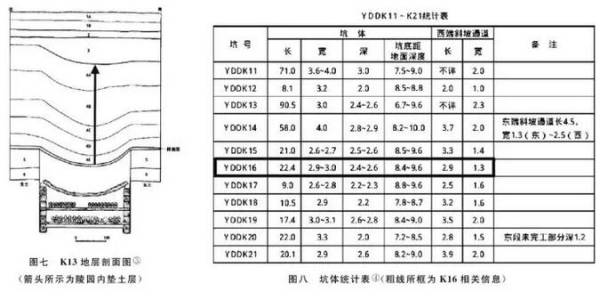

由上,褐家鼠打洞的平均深度在1—1.5m,调查所示其最大深度为2m。另外,过去两千年中,中国所在的东亚地区温度降水等虽略有起伏,总的状况却变化不大,褐家鼠的生活习性应该与两千年前相同。以此为准,参照K11—21坑深,可以算出外藏坑与汉代地面的垂直距离。据《简报》提供的K13的地层图(K16地层未披露),其陵园内垫土层(第四层)的相对厚度也可作为另一比较对象。先看K13的相关情况,《简报》提供数据如下:

K13中与汉代文化层(第三层)相邻的陵园内垫土层(第四层)厚2.88~3.38m,厚度已超过褐家鼠打洞的最大深度。且这一地层由五个小层堆积而成,土质较硬,结构紧密,每一小层上的硬面可能为运土踩踏而成。这样质地紧密的土层无疑为当时的褐家鼠打洞造成困难。K16的情况与之相同。再看垂直距离:

据图八,可知K16深2.4—2.6m,坑底距现在地面深为8.4—9.6m,由此计算出坑口距现在地面约6—7m。另,K16垫土层厚度当与K13相差不远,故地面到坑口的距离减去垫土层(第四层)的2.88—3.38m可得如今地表到汉代地表约为2.62—3.12m或3.62—4.12m,这仍超过褐家鼠最大的打洞深度2m。故就垂直距离比较,如今的褐家鼠更难以打洞到如此深的墓穴中去。

综合以上数据与比较结果,可知汉阳陵景帝陵园K16内发现的这只褐家鼠无法钻过如此深且硬的坑土,并穿透外藏坑上面的盖板(上棚木厚0.14-0.32m)而进入坑内,应非“遗址废弃后进入原遗址所在地”。汉代以后,地面逐步加高,地面与外藏坑之间的距离加大,褐家鼠更无法穿过地层进入外藏坑中。因此,学者提出的褐家鼠后期侵入说难以成立。结合满城汉墓陪葬大量老鼠的信息,有理由认为阳陵内的褐家鼠同样是作为汉景帝生前“食材”之一种而被放置在外藏坑中的。

三、食鼠习俗的前世与今生

景帝父子与窦绾均有食鼠癖好,吃老鼠是当时个人习惯还是普遍风气?抑或传统习俗?

除了个人口味偏好的因素外,不同自然环境下的经济形态与饮食风俗造成了汉代食鼠现象的地域差异。考古工作者发掘了不少西汉时期的诸侯王墓与贵族墓,出土了不少完整的随葬物品,出土食材也种类繁多,远超当下。这其中有的包含鼠骨,如广州南越王墓,大多数却没有,如湖南长沙马王堆汉墓、湖南沅陵的虎溪山汉墓等。

不过,诸多考古资料表明,史前时代的人类便有食用老鼠的习惯。在北京猿人遗址(东段南半部,即猿人洞东坡)里发现鼠类化石,可鉴别的多达25种。有学者根据遗址内鼠类骨骼被烧过且被拆散的痕迹推断,鼠类等大多数可以捕获到的动物均为北京猿人所食用。除此之外,其他地区出土的多种鼠类骨骼化石也可说明这一习惯在史前时代的东亚大陆上广泛存在。例如,广东阳春独石仔新石器时代洞穴遗址出土的鼯鼠、家鼠、板齿鼠等骨骼化石,云南元谋大墩子新石器时代遗址里也发现有松鼠、竹鼠等化石。河南郑州西山遗址与山东滕州庄里西龙山文化遗址出土的竹鼠骨骼,内蒙古东部地区则有哈民忙哈出土的多件鼠类骨骼。而在东北地区辽宁省彰武县平安堡发掘的三期文化遗址中也出土了完整的东北鼢鼠头骨一个以及陕西各地出土的大量鼠类骨骼,均显示出食鼠习俗在史前时代各地区的广泛存在。

殷商以降,出土的实物材料与文字资料仍然反映了当时部分地区的居民延续了古来食鼠的习俗。河南安阳殷墟出土的动物骨骼中,就有黑鼠、竹鼠、田鼠。《战国策》卷五“应侯曰郑人谓玉未理者璞”条说到“周人谓鼠未腊者朴”——与“郑”一致,这里的“周”当是指成周洛邑一带,“腊”为风干之意,“未腊”之“朴”即未经风干的鼠肉,故知当地人食鼠,且对鼠肉的料理方式尚不止一种。但到了西汉,普遍食鼠的风气当已不存在,除了汉景帝父子、窦绾、南越王赵眜等个别人以外,大部分地区的居民不再将其当作一种食材,文献记录里也多是在极端情况下食鼠的。《汉书》卷五四《苏武传》讲到苏武牧羊北海而缺乏食物,便“掘野鼠去草实而食之”,魏晋南北朝的记录亦类似。这些记载描述的具体场景乃饥馑、粮尽、霜旱等,看来只有别无食物时才会用老鼠果腹——从《诗经》里《硕鼠》《相鼠》等篇章对鼠的污名化开始,一直到北魏卢元明《剧鼠赋》中对鼠的贬斥,诗赋的系谱也从侧面反映了“食鼠习俗”的式微。

虽然如此,部分地区的人们仍保有食鼠的习惯,甚至至今不辍。写过“中国三部曲”的美国记者何伟(Peter Hessler)就曾描述过在广东萝岗餐厅的“食鼠”见闻:

我瞥了瞥边上的餐桌。一对父母,一个奶奶和一个小男孩正在吃午饭。男孩正在啃鼠腿。我分不清那条腿是大老鼠还是小老鼠的。男孩的动作很麻利……除了老鼠肉,人们在一品居野味餐馆还能点到斑鸠、狐狸、猫肉、蟒蛇以及几种长相奇特的本地动物拼盘。

而如今两广的很多地方也都以鼠肉为甘脂,外人避之不及而食之者却耽于其味。关于岭南地区食鼠的记载,最早见于唐人张鷟的《朝野佥载》,书云:

岭南獠民好为蜜唧。即鼠胎未瞬、通身赤蠕者,饲之以蜜,钉之筵上,嗫嗫而行。以筋夹取啖之,唧唧作声,故曰蜜唧。

此处提到的“蜜唧”即类于现在粤菜中的“三叫”(三吱儿),顾名思义,就是把刚出生时尚唧唧作声的活鼠作为食料的一种菜肴。宋人亦有记录,祝穆便指出惠州人“啗蜜唧”的说法,还引了苏东坡的诗为例:

苏子瞻诗云:“朝盘见蜜唧,夜枕闻鸺鹠。”盖土人取鼠未生毛开眼者,饲以蜜,以箸挟而啗之,谓之蜜唧,以其唧唧作声也。

“旧闻蜜唧常呕吐”的苏轼把鼠肉与恶鸟对举,从东坡颇为戏谑的口吻可以看出时人眼中的老鼠肉确是脱离于日常饮食的一种另类珍味,这种以蜜喂乳鼠的食用方式一直延续到近代。至于说东坡食鼠的轶事,也被作为饮食文化史的一个典型的例子所征引,日本学者篠田统在《中国食物史》一书中就曾多次提及,该书也提到了东坡诗文中另一种类的鼠肉菜肴,名曰“竹”。这道菜的食材似乎就是今天南方如福建等地区所食之竹鼠,为另一品类。明代李时珍对这些用作食材的鼠类有所区别:

(鼠)……岭南人食而讳之,谓之家鹿(集解)……惠州獠民取初生闭目未有毛者,以蜜养之,用献亲贵。挟而食之,声犹唧唧,谓之蜜唧。

竹,食竹根之鼠也。出南方,居土穴中。大如兔,人多食之,味如鸭肉。

土拨鼠,生西番山泽间,穴土为窠。形如獭。夷人掘取食之。

第一种大概即是普通老鼠,当时的岭南人因为食用的习惯而不愿直呼其名而谓之“家鹿”,这里所引“蜜唧”的记述自有参考其他文本的成分,不过被记述的食用者却缩小到“化外之民”的群体上。第二类即竹鼠,“大如兔”的记述与今天竹鼠的肥大外形对应得上,其“出自南方”的事实亦与今天相符,而味道的记载每个文本又有自己的说法。第三种老鼠是后文要提到的“塔剌不花”,有多种音译名,所谓“夷人”当指北部、西北部的游牧族群。

竹鼠

综上,这些鼠种的确在一些地区被持续食用,而亦为明清时期的文献中所常见——前引《中国食物史》中便提到了万历中叶之后所出的一本《益部谈资》里记有四川出产“竹”之说,这也为康熙年间屈大均所作《广东新语》中的记载所证实。其他材料也表明这一时期云南、四川所产的“竹”被看作珍物为部分人所喜食。这一特产分布于西南地区应是古已有之,如明人张岱在《陶庵梦忆》中就提到过“云南蜜唧”这一特产,而稍早于张岱的王临亨在《粤剑编》中亦有粤人食鼠的记叙(《粤剑编》卷二《志土风》谓“旧传粤人喜食蜜唧”,当然这也可能是作者自书中所得的传闻)。及至清代,关于这种辗转流传的言说出现了更为具体详细的文献记录,如方濬师在《蕉轩随录》卷五“食鼠”条中就条举文献并与其亲身经历对照:“岭南好为蜜唧,取鼠胎未瞬者饲之,以蜜饤之。筵上以筯挟取啖之,唧唧作声,故曰蜜唧。见《朝野佥载》。岭南人食鼠,号为家鹿。见《倦游录》。予官岭西,同年李恢垣吏部以番禺乡中所腌田鼠见饷,长者可尺许,云味极肥美,不亚金华火肉。予究有所嫌,未敢入口也。”粤人对鼠肉的肥美极尽夸张,但吃不惯的人还是对此嫌恶,可见鼠肉已然成为一味极具地方特色的食材,亦成为外地人眼中不敢轻易尝试之奇物。

清代人的记载中还出现囊括各地食鼠风俗的记录,《清稗类钞》中不仅有粤人食鼠的记载,另外还有北方以及西北方地区不同鼠类作为食材的相关描述:

粤肴有所谓蜜唧烧烤者,鼠也。豢鼠生子,自毛长分许,浸蜜中。食时,主人斟酒,侍者分送,入口之际,尚唧唧作声。然非上宾,无此盛设也,其大者如猫,则十之以为脯。

青海有鼩鼠,窟处土中,黄灰色,较家鼠身肥短,尾不及寸。上人有捕而炰啖者,加辣椒,味甚美。有游青海者尝食之,谓实胜于粤人所食之鼠也。

黄鼠,产云中,穴处,各有配匹。人掘其穴,见其中作小土窖,若床榻之状,则牡牝所居之处也。至秋,则蓄黍、菽、草木之实以御冬。天气晴和,出坐穴口,见人,则拱前腋如揖状,即窜入穴。惟畏地猴,纵地猴入其穴,则喙曳而出之。味极肥美,元时曾为玉食之献,置官守其处,人不得擅取也。康熙时,山右人甚珍之。

这里记录的“蜜唧”有了更多丰富的内涵,除了唐代传下来的饲蜜食法外,烧烤与风干也列入其中,不过就“大者如猫”的描述来看,所指很可能为竹鼠,故此条应是对鼠类食材的泛指。与之相关,清初人谷应泰记载了五岭地区僚人食蜜唧的风俗,而这些僚人的生活状态则是“好依深山积木居,射生为活,杂食虫豸”。

概言之,当时类似狩猎采集经济状态的部分人群保有食鼠的习惯,文献中他们往往被当作“四夷”而与“华夏”相隔离,而“食鼠”便成了“夷夏大防”观念下显示非农耕生计的特殊符号之一。再联系前文史前时代捕鼠而食的例子,似乎可以推知在以农耕为业前,东亚大陆居民的食谱范围要比今人想象的广泛很多。反过来,随着农耕的扩张,食鼠作为普遍的习俗已然消失,但仍然保留在部分地区,尤其是游牧区与山区的原住民生活中。而上所提到的北方和西北游牧地带人们所食用的(宣化)黄鼠,其实是当地人们一种由来已久的饮食风俗——据元天历三年(1330年)成书的《饮膳正要》所示,元代有两种老鼠用作食材,一为黄鼠,一为土拨鼠:

塔剌不花,一名土拨鼠。味甘,无毒。主野鸡痿疮。煮食之宜人。生山后草泽中。北人掘取以食,虽肥,煮则无油,汤无味。多食难克化,微动气。

黄鼠,味甘,平,无毒。多食发疮。

此类老鼠为中国北部与西北部游牧人群的食材,塔剌不花(土拨鼠)生存的“山泽”环境与药用法与《本草纲目》记载吻合,此处还详细记录了其味旨与副作用,故推测其为元明时期西北地区,尤其是草原上的人们捕获而食。黄鼠,据《清稗类钞》是今山西河北一带的土产,《饮膳正要》的译注者在注释中也指出在金、元时期,黄鼠被用羊奶饲养而专供皇帝食用。

不仅在北方与西北,南方海岛上一些采集兼农耕的民族也有捕捉老鼠的习惯,如海南岛的本地黎几乎家家都捕鼠,种类达数种。如今在西藏林芝的察隅地区,当地人还有着烤食鼠类(似为竹鼠)的饮食习惯。

放眼世界,太平洋上新几内亚地区的僧巴珈人以当地捕获的多种鼠类为食。这些民族志材料似乎都可以间接说明上古时期人们食鼠的风俗,只不过由于后来农耕经济的发展,食鼠的习惯只残存在个别地区和群体上,随之因为老鼠偷食粮食的习性,其本身也被逐渐污名化。到了当代,现代饮食文化与生物学知识的普及,老鼠作为传播鼠疫、流行性出血热等传染病的宿主,更为人所厌恶,在中国则成为“四害”之一。食鼠这一行为,绝大多数人本能地会加以排斥,更不会想到它曾是先人的食材之一。

四、余论:我们该如何看待过去?

食鼠的习俗已远离绝大多数国人,学者亦然。当遇到考古发现的褐家鼠遗骨时,便不假思索地提出“后期侵入说”作解,而没有停下来稍加思考。“以今度古”是大家习以为常的思考方式。

不过,对于以研究“过去”为对象的史学与考古学而言,则必须要将这些惯常的思维方式“悬置”起来,才能进入过去。否则,会犯下无数与此相类的错误——如在另一篇陕西地区动物遗存的研究中,作者就又得出相近的结论:“鼠类是穴居动物,有可能是遗址废弃后后期侵入的,即便是当时的,也不大可能用来作为肉食,因此不予考虑。”看似只是整个研究中的细枝末节,但背后的思维方式却不能不警惕。

八十多年前,英国史学家巴特菲尔德(Herbert Butterfield)将这种“以‘当下’作为准绳和参照来研究过去”的思维方式概括为“辉格式史学”,这种史学的特点之一就是“站在20世纪的顶峰,并且从他所处时代的观点来组织历史图式”,这样以“当下”作为参照系便使研究者“必然会认为他的工作要求他关注过去与现在的相似之处,而不是关注相异之处”。结果是产生认识上的谬误,其“来源于历史学家将史实从历史情境中抽离出来而做判断的实践,亦即,来源于历史学家以今为鉴来衡量和编纂历史故事的实践”,其背后的思维方式“不仅仅是辉格派的专利”,而是“所有历史学家都有可能陷于其中的未经反省的思维习惯”。更早以前,恩格斯便讨论过在“按历史顺序和现今结果”来研究历史问题时,要认识到相似的情况也因社会历史等条件不同而有差异,“情况的重复是例外而不是通例”,“由于历史材料不足,甚至永远是有缺陷的和不完善的,而谁要以真正的、不变的、最后的终极的真理的标准来衡量认识,那么,他只是证明他自己的无知和荒谬”。同样,“辉格式史学”的特点也被当代学者形象地概括为“倒放电影”“结果驱动(result-driven)”的视角等,所有类似的理论反思,皆强调了站在今天或结果的立场上回望过去所存在的陷阱与局限。

反思“汉景帝不吃老鼠”这一后见之明,不仅仅是去纠正对考古发现的误解,更是提醒学者“以今度古”的惯性思维可能导致的认识偏差。这既是对今天行为与思考逻辑的相对化,也是对古人行为与思考方式的尊重,亦是对当今不同群体行为、生活乃至思想的一种尊重。

(原文载《史学月刊》2019年第10期,注释从略。)